Blog Archive

簡単でおいしい!朝食スムージーのススメ

朝に果物を食べる効果

皆さんは、毎日の朝食には何を食べていますか?ご飯派の人も、パン派の人もいると思います。コーヒーだけや、何も食べない人もいるでしょう。

朝一番始めに食べるものでおすすめなのが、果物、または果物と野菜のスムージーです。

生でもスムージーでも

果物は、体内の解毒にとって欠かせない水分と燃料を与えてくれます。果物そのままが好きな人もいれば、ジュースにするのが好きな人もいます。お好みで自分に合った食べ方を選んでください。

スムージーにするメリット

スムージーのメリットは、1度でたくさんの量の果物・野菜を摂れることです。また、細胞を咀嚼するよりも細かく砕き、消化のためのエネルギーを稼いでくれます。体内で消化酵素を使わないので、腸での吸収が良くなります。

スムージーは必ず搾りたてで

天然の、新鮮な野菜や果物は、体が必要とする栄養素を全て含んでいます。全く手を加えられていない自然の、新鮮な素材が、あなたの細胞を再生する活力になってくれます。

芝山さゆりのスムージーレシピ!

代表の芝山が、毎朝飲んでいるスムージーのレシピを紹介します!皆さんも是非お試しください。大変美味しく、大量の野菜と果物を摂ることができますよ。

<材料>(3人分)

- バナナ:1本

- りんご:2個

- アボカド:1個

- みかん:2個

- レモン:4分の1

- ほうれん草:2束

- キャベツ:4分の1

- きゅうり:2分の1

芝山のブログも、是非ご覧ください(^ ^)

医食住を整える

医食住が健康的な生活の基本

みなさんこんにちは。芝山さゆりです。

これから成長してゆく子供、そして子育てをするお母さん、ご家族に、私が一番大切にして欲しいものが、「健康」です。

しかし、一時的な健康ではなく、「健康であり続け」なければ意味がありません。

私たちはこれをWellness(健康であり続けること)と呼んでいます。

私たちは医療・食事・住環境という3つの側面からWellnessを考えています。

医療について

[voice icon=”/wp-content/uploads/2018/02/sayuri.png” name=”芝山さゆり” type=”l”]皆さんは統合医療や、自然療法という言葉を聞いたことがありますか?普段の食生活、運動、睡眠や笑いまでもが、健康と関わりを持っています。

体は一つの箱なので、体だけでなく「ココロ」の体調も整えることが、自律神経やホルモンを通じて健康にも繋がります。昔はなかった化学物質や添加物にも気をつけたいですね。[/voice]

[colwrap]

[col3]

[col3]

[col3]

[col3]

[col3]

[col3]

[/colwrap][colwrap]

[col3]

[/col3]

[col3]

[/col3]

[/colwrap]

食事について

[voice icon=”/wp-content/uploads/2018/02/sayuri.png” name=”芝山さゆり” type=”l”]1日の中でフルマラソンほどのエネルギーを使うほど、「食べ物の消化」を考えることは大事です。また、栄養素のバランス、添加物の有無も現代の食生活では気をつけなければなりませんね。[/voice]

[colwrap]

[/col3]

[/col3]

[/col3][/colwrap][colwrap]

[/col3]

[/col3]

[/col3][/colwrap][colwrap]

[/col3]

[/col3]

[/col3][/colwrap][colwrap]

[/col3]

[/col3]

[col3] [/col3][/colwrap][colwrap]

[/col3][/colwrap][colwrap]

[col3]

[/col3]

[/colwrap]

住環境について

[voice icon=”/wp-content/uploads/2018/02/sayuri.png” name=”芝山さゆり” type=”l”]食事や日々の習慣のようにすぐに変えられるものではありませんが、住環境は健康を左右する大きな要素です。住環境の変化により、健康状態、疾患や、脳の働きも変わります。そして、看護の歴史を変えたナイチンゲールの話なども、昔から住環境が大事だったことが分かります。[/voice][colwrap]

[/col3]

[/col3]

[/col3][/colwrap][colwrap]

[/col3]

[/col3]

[/col3][/colwrap]

[voice icon=”/wp-content/uploads/2018/02/sayuri.png” name=”芝山さゆり” type=”l”]記事は、今後も随時更新していきます!(^_^)[/voice]

代表芝山がライフネット生命出口会長と対談させていただきました

ライフネット生命出口会長と対談

こんにちは!スタッフの齋藤です。

以前芝山のブログでも紹介させていただいた、ライフネット生命の出口会長との対談記事が、ライフネットジャーナルONLINEにて公開されております!

芝山の思いや生い立ちなどが紹介されておりますので、是非ご覧ください!(^ ^)

出口会長は雑誌や、TVなど様々なメディアでも活躍しており、ライフネット生命♪のCMでもお馴染みですよね?

昨年に企業訪問をさせていただいた後に、対談のお話を、芝山が頂いたんですよね。

お母さんの心得の10万いいね達成や、元主婦の芝山の経歴など、たっぷり対談していただきました。

対談時のブログでは、僕や、あずまーるも手伝いをした様子が載っています。お母さんの心得のFacebookは、私たちも昨年から1年間、担当させてもらっております。こうして紹介されると嬉しいですね(^ ^)

対談の時は、新人1年目ながらも、出口会長と名刺交換もさせてもらい、「うわ〜、雑誌に載っていた人や!」と嬉しかったのを思い出します(^ ^)

今回の記事は、皆さん、早速ぜひ読んでみてください!これからもどんどん会社は飛躍していきます!皆様、今後とも宜しくお願い致します(^ ^)

ナイチンゲールの話

看護の歴史に革命を与えたナイチンゲールの環境管理とは

「クリミアの天使」と呼ばれたナイチンゲールは、今や世界の偉人の一人として数えられています。

ナイチンゲールと聞くと看護師として一生を捧げたようなイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。ナイチンゲールは看護師のみならず、著述家、科学者、統計学者、病院建築家、社会改革者と、様々な側面を持ち合わせた偉人なのです。

そんな彼女が特に力を入れた健康的な住環境のポイントは、「換気」と「保温」でした。

換気と保温の重要性を訴えた

汚れた空気とは

ナイチンゲールの著述によると、汚れた空気とは

①酸素量が少なく炭酸ガスが増えている空気

→ 現代においては、環境基準を大幅に超えた大気汚染物質などが汚れを形成しています。

②室内の病原微生物やホコリや汚れから発生する有機物により汚れた空気

→ 室内にある臭気を放つものは全て、それらの臭気を、人が吸う空気に発散させています。部屋干ししている洗濯物も汚染源になり得ます。

③人間が発生する汚れで汚染された空気

→ 呼気や便がこれに当てはまります。

換気の重要性

ナイチンゲールは、機械による換気に頼り過ぎず、自然の外の空気を取り入れることと、窓は下部ではなく上部を開けることを提唱しています。下部を開けると室内が冷えやすくなるためです。また、病人が、吹き抜ける空気に直にされされることのないように気を配るように指摘します。

保温の重要性

換気は重要ですが、部屋の温度まで室外と同じに冷やす必要はありません。暖かくして快適に保つことが重要です。室温は24℃前後が理想的です。特に病気で衰弱している患者は、体熱の生成がうまくできず、自力で体温を保つことが難しいです。

冬場は、首回りや足、お腹周りを温めます。食事は身体を温める食べ物を摂り、内臓から温めてください。適度の運動も、熱生産を高め、筋肉からの発熱を促します。

感染症を予防する衛生管理

寝具類と看護

人間は、肺と皮膚から24時間で少なくとも1.7リットルの水分を排泄していると言われます。その水分には、すぐにでも腐敗を始める有機物が含まれ、寝具や寝衣には汚れが染み付いています。

汗や皮脂、垢やフケなどの老廃物が全て寝具に溜まっていくのです。寝衣はできれば毎日、シーツやカバー類も、週1回は交換するように提唱されています。

壁の清潔

ナイチンゲールは部屋の環境を保つためには壁の清潔を保つことも重要だと言っています。もっとも不潔なのは、壁紙を貼った壁です。壁の汚れを放置し続ければ、換気をしても部屋の空気は常に汚染された状態になり、カビ臭い部屋になってしまいます。

壁紙の壁の張替えなど、メンテナンスを怠らないようにしましょう。

病院建築家としての病棟改革

聖トマス病院のナイチンゲール病棟

ナイチンゲールは「住居の健康」を左右する条件として、①清浄な空気 ②清浄な水 ③効果的な排水 ④清潔 ⑤陽光 の5つを挙げました。

19世紀当時のパリの病棟は、換気への配慮もなく、多くの患者を収容することだけを目的とした病棟でした。これを見たナイチンゲールは、住環境を変えることで感染症を予防したり、回復を早めたりできると考えました。そうして出来上がったのが聖トマス病院のナイチンゲール病棟です。

各階で、病棟内に仕切りをつけて、多くの病室を作らずフロア全体を一つの部屋にしました。そして患者一人一人に新鮮な空気がいきわたるように、全てのベッドを窓際に配置。窓は両面の壁に付いているので、換気と採光がしやすい間取りにしました。

陽光と健康の繋がり

「病人が求める一番のものは新鮮な空気。二番目は陽光です。」とナイチンゲールは言います。陽光には、

- ビタミンD(骨を丈夫にし免疫力アップ)やヒスタミン(血液の循環を良くする)の生成

- セロトニン(精神の安定)分泌

- サーカディアンリズム調整効果(1日のリズムの調整)

- 温熱効果

- 殺菌効果

などがあり、健康の維持や病気の治療に欠かせない条件と言えます。陽光によって、体が本来持つ機能が活性化し、自然治癒力を高めてくれるのです。

まとめ

19世紀の病棟は、不潔の巣窟のような場所であり、院内で感染症にかかって命を落とすようなケースもありました。入院患者は下層階層の人々で、そこで働く看護師も、まともな教育を受けていない下層の人々でした。そこで独自の看護の研究を重ねたナイチンゲールが、看護の定義を明らかにし、数々の著書も執筆しながら世の中に正しい看護を広めていったのです。

その中でも、病棟や、住居の環境についても健康への影響が大きいことを提唱しました。

現代では、排気ガスや放射性物質等の大気汚染や、電磁波や化学合成物質などの社会毒が蔓延しています。それらを防ぐためにも、住環境の改善は、人間が健康的な生活を送るためには、必須の条件です。

住環境を変えて子供のアレルギーやアトピーが改善

高断熱の家による症状の改善

高断熱高気密による温度、湿度の管理の仕方で、健康に与える影響は大きく変わってきます。人生の内、食事、睡眠、団欒などの長い時間を過ごす住居の環境は、毎日あなたの体に影響を与えています。

住環境を、体にストレスを溜め続ける環境にするのか、体を癒してくれて、毎日疲れをリセットできる環境にするのかは、あなた次第です。

なぜアレルギー、アトピーは増えているのか

昔はこんなにアレルギーの子は多くなかったのに、、、と思っている親御さんも多いのではないでしょうか?実際に日本ではアレルギーやアトピーなどの疾患を持つ子どもは増加傾向にあります。

子どものアレルギーやアトピーなどの疾患は、2013年の文部科学省の調査によると、9年前から12万人の増加で、全児童・生徒の4.5%にも上ります。

『食物アレルギーの児童生徒45万人 9年で12万人増』日経新聞http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1601A_W3A211C1MM0000/

原因は様々

いくつかの、原因と考えられている要素としては、

①食べ物:農薬、食品添加物などの影響

②衣料:化学繊維のものが増えたから

③住居:シックハウスなど

様々な要因が絡み合っているため、1つに特定することはできませんが、上記の生活習慣を改善することで予防することはできるのではないでしょうか。また、ある大規模な調査では多くの症状に対して改善効果が見られました。

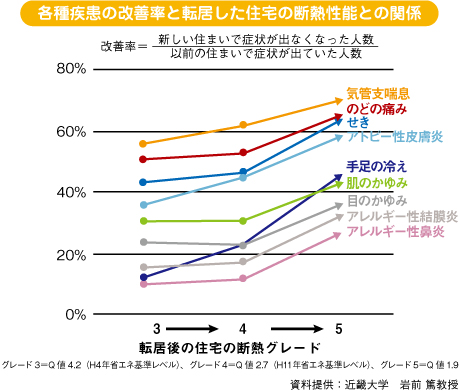

近畿大学岩前教授の研究データ

膨大なデータからからの研究結果

近畿大学建築学部学部長・岩前篤教授による3万5000人を対象にした調査の結果によると、新築の高断熱高気密住宅の引っ越した人の中で、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、関節炎、アレルギー性鼻炎など15の諸症状について大幅な改善が見られたというデータが出ています。

その中でも、省エネ等級4以上など、より断熱効果の高い住居に引っ越した人ほど、改善効果が高い結果となりました。

回答者は、30代~40代の働き盛り世代とその子ども世代である10代までの男女が中心です。 (http://dannetsujyutaku.com/serial/column/1_index/1_02)

衣類から受けるストレスからの解放

ではなぜこのような結果が得られたのかというと、岩前教授の見解では、住宅が暖かくなることで着衣量が減るからだそうです。現代では化学繊維の衣服が増えたことでその影響を軽減できること、そして着衣量自体が減ることで身体への小さなストレスの積み重ねが減るためです。

皮膚が衣類から受けているストレスというのは思いの外大きく、現代衣料の化学繊維やウール、ゴムなど、肌を刺激しやすい素材でできている物が多いです。オーガニックな自然素材でできた衣類を着用するか、着衣量を減らせるような住環境にすることがポイントですね。

温度差によるストレスがなくなる

また、基礎体温の上昇も改善に寄与していると考えられます。現代の子どもには体温異常であったり、低体温の子どもが増えています。低体温はアレルギー発症などとの関連性も指摘されています。

部屋と部屋の温度差は、血管や脳に負担がかかり、知らず知らずのうちにもストレスがかかり、基礎体力を奪っていきます。逆に室温が一定になれば、基礎体力が失われにくくなり病気の発生率も低くなると考えられています。温度の差をなくすバリアフリーは、高齢者のみならずお子様にとっても健康を保つ住環境の重要な要素の一つと言えます。

疾患だけでなく生活の質も改善

寝室の環境で睡眠の質を上げる

充実した1日の活力のために、質の良い睡眠は欠かせません。布団の中の最適な環境は、32〜34℃、湿度40〜60%と言われています。もちろん、室温25℃、湿度60%の維持も、できる限りしておきたいですよね。

温湿度を管理することによって、寝具の衛生対策にもなります。布団のケアをしておきたいのは、ダニ対策です。ダニは高温に弱いので、スチームアイロンなどが効果的です。その後、掃除機でダニの死骸等を取り除きます。

布団の中はダニにとっても理想的な環境です。日中はしっかりと乾燥させておきましょう。

不快指数とは

環境省では、省エネのために、夏場のエアコンの設定温度を28℃にするように呼びかけています。夏場に28℃設定というと暑そうなイメージもしますが、湿度によって不快感は変わるのもです。

健康に良い湿度は、40%〜60%と言われており、室温が28℃の場合は、湿度45%で不快指数75、10人いたら一人だけが不快に感じる環境です。せめてこのくらいは保ちたいですね。それ以下の湿度だと、より快適に感じる人が多くなります。

不快指数は温度と湿度がわかれば、簡単にweb上で計算するソフトも利用できます。部屋の温湿度調整のご参考にしてみてはいかがですか?

最近では温度だけでなく湿度も調整してくれるエアコンもあるので、住環境を整えるのには有効ですね。

まとめ

部屋の環境による様々な疾患への影響や、子供への影響は毎日の小さな積み重ねで結果は大きく変わります。家は外から帰ってゆっくりくつろぐ「巣」であると私たちは考えています。この記事が安心で快適な住環境のお役に立てれば幸いです。

部屋の温度バリアフリー化で、健康も知的生産性も手に入る

部屋の “温度の段差を無くす” のは健康と成功の鍵

室内環境は、「健康」と「生産性」という2つの面において、人生を大きく左右します。

まず日本では、部屋の温度差による健康被害があまり広く知られていません。特に、寒い冬に気をつけたいのが「ヒートショック」。さらに、「仕事の効率を上げるために室内環境に投資する」という考えも、欧米に比べると浸透していないようです。

室内環境の健康への影響は大きい

健康寿命について

2000年にWHO(世界保険機関)が初めに提唱したのが「健康寿命」。健康寿命が「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。寿命までの残りの期間は、「健康ではない期間」ということになります。

日本の平均寿命と健康寿命の差は、男性が約9年(平均寿命80歳、健康寿命71歳)、女性が約12年(平均寿命86歳、健康寿命74歳)です(厚生労働省「厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会資料」(平成26年10月)より)。

| 平均寿命 | 健康寿命 | 差 | |

| 男性 | 80.21歳 | 71.19歳 | 9.02年 |

| 女性 | 86.61歳 | 74.21歳 | 12.40年 |

死の直前まで元気でいること、いわゆるピンピンコロリでいるためには、健康寿命を伸ばすことが大事です。WHOでは、「ジャカルタ宣言」で健康を規定する13個の要因をあげています。

- 平和

- 住居

- 教育

- 社会保障

- 人間関係

- 食料

- 所得

- 女性の地位

- 安定的な生態系

- 持続可能な資源の利用

- 社会的な公正

- 人権と平等の擁護

- 貧困

まず第一に重要なのが「平和」。その次に「住居」をあげています。健康を保つためにいかに住居が重要視されているかが示されています。

その住環境についての中でも、化学物質、ダニ、カビ、ハウスダスト、窒素酸化物などの空気の汚染問題、結露やヒートショックなどと繋がる温熱の問題があります。

その中でも特に重要なのが住居の温熱環境です。以下の図は「高気密・高断熱住宅への転居と有病割合の関係」を示した表(伊加賀俊治、江口里佳、村上周三、岩前篤、星旦二ほか:健康維持がもたらす間接的便益(NEB)を考慮した住宅断熱の投資評価、日本建築学会環境系論文集、Vol76,No.666 2011.8)です。

| 転居前 | 転居後 | |

| アレルギー性鼻炎 | 28.9% | 21.0% |

| アレルギー性結膜炎 | 13.8% | 9.3% |

| 高血圧性疾患 | 8.6% | 3.6% |

| アトピー性皮膚炎 | 7.0% | 2.1% |

| 気管支喘息 | 6.7% | 4.5% |

| 関節炎 | 3.9% | 1.3% |

| 肺炎 | 3.2% | 1.2% |

| 糖尿病 | 2.6% | 0.8% |

| 心疾患 | 2.0% | 0.4% |

| 脳血管疾患 | 1.4% | 0.2% |

表を参照すると、すべての項目において、高断熱高気密住宅に転居すると疾患が改善していることがわかります。それだけ、住宅の温熱環境と疾患には関係性が不快と言えます。

ヒートショック

ヒートショックとは、急激な温度変化によって起こる健康被害の一つです。冬場の入浴時に特に多く現れます。

1年間で、交通事故による死者数のおよそ4000万人に対し、入浴中の事故死者数は1万4000人と、交通事故の約4倍にのぼります。

急激な温度変化により、血管の収縮と拡張が繰り返され血圧が変動し、血管や脳に負担がかかります。突然のめまいや身体の痛み、頭痛。さらには、失神や心筋梗塞、脳梗塞、不整脈を引き起こす恐れもあります。

ヒートショックは冬場に最も多く、被害者数は12〜1月は、最も少ない8月の10倍にのぼります。暖房で暖められた部屋(24℃)から、寒い廊下を通り、脱衣所で服を脱ぎ、また暖かい湯船に浸かるまでに、血圧が大幅に上下します。

寝ていてトイレに起きた場合も当てはまります。暖かい布団の中から、寒い廊下、トイレへ行く時も血圧に負担がかかり、これがヒートショックを引き起こす要因になるのです。

欧米では暖かい家に住むことが当たり前

欧米においては、脱衣所や浴室、トイレ、刑務所に至るまで、18℃以上が保たれており、暖かい室内に住むのは当たり前の人権と認識されています。それに比べると、冬場、10℃以下になってしまう日本で一般的に多い室温レベルは、発展途上国レベルと言えます。人が普段いる部屋だけを暖房で温めればいいという日本と、建物自体の断熱性能を高めて全体を暖めるという欧米との、考え方の違いがあります。

ヒートショックで亡くなるのは大きな問題ですが、それ以外の若い人、女性や子供でも、身体にストレスが溜まり少なからず悪影響は出ていると言われています。若い人であろうと、他人事ではない問題です。

「暖かい家」は健康を裏付けている

スマートウェルネス住宅等推進事業(国土交通省)の「断熱改修等による居住者への影響調査」から得られた結果によると、

断熱改修によって室温が上昇し、それに伴い居住者の血圧も低下する傾向が確認された。

という知見が得られています。(https://www.mlit.go.jp/common/001158517.pdf)

血圧は脳卒中や心筋梗塞とも関連が深く、高血圧の人ほどリスクは高まります。

現状では、そのような人々が、冬とても寒い家で過ごしているのです。住宅の断熱性能を高める事で、病気のリスクを軽減することができるので、これを改善するべきです。

さらに同資料の参考データによると、断熱性能の高い住宅が普及している国では、冬季死亡増加率が低いことがわかっています。最も低いのは、寒冷なフィンランド。高いのは温暖なポルトガルやイギリス、イタリアです。寒冷な国や地域ほど、住宅の性能が高くなったために、冬の死亡増加率が低いというのも、逆説的な話です。この傾向は、日本にも当てはまります。

日本では、最も冬季死亡増加率が低いのは、北海道です。断熱性能の高い住宅の普及率が、最も高いためだと言われています。

これからは、より温暖と言われていて、高断熱住宅の普及が少ない地域ほど、住宅の断熱性能を高めなければなりません。

部屋の環境で知的生産性が上がる

会社の事務員も、学校の勉強も、オフィス、教室などの室内で行われます。暑すぎたり、寒すぎたりしたら集中力も持続しないことは想像に難くないでしょう。室内環境への投資は、どれだけ効果を発揮するのでしょうか。

様々な研究結果

コールセンターの事例

D.Wyonの実験では、室内空気質の良否で、知的作業効率は6〜9%影響すると推定されます。作業者の賃金を考えると、室内空気改善のために投資した金額は、2年以内に回収できると報告しています。

国土交通省の研究

国土交通省で、室内の環境が良くなれば、知的生産性(仕事や学習の効率)が上がるので、その経済効果を図る研究がされています。その中でも、室温が重要になるのは、事務作業や、論理的思考に影響があるといいます。

ある夏に行った実験によれば、25.7℃(わずかに適温より暖かい温度)にした場合に効率が最も良く、28℃の時は15%も効率が落ちたそうです。

子供の学習効率の変化

ある研究では、教室環境を変化させた確認テストを用いた実験が行われました。その結果、

- 換気量を小→大に変化させたことで、平均点が8〜10%向上。特に、成績下位群で、大きく向上した。

- 被験者の主観でも、「講義有効時間が向上(=ロスしたと思う時間の減少)」

- 室温が25℃付近で学習効率のピークを迎え、低温、高温でも、学習効率は低下する

以上のような結果が得られました。室内の温度、空気質により、勉強や仕事の効率も変わることが示されました。室内環境を見直すことで、皆さんのお子さんの成績や、仕事の成果も、向上するかもしれません!

費用対効果は

オフィスコストの構成から

一般的に、オフィスコスト(人件費、賃料、通信費、その他)の中で最も大きいのが人件費です。このことから、人件費の効率を最大化することが求められています。

設備投資の観点から

環境の良い空間のためには建物の省エネルギー性を高めることも現実的に重要です。ある研究では、建物に関わる投資額に対して、建物内で行われるビジネスの価値は1桁以上大きいので、その投資をビジネスの価値向上により回収するのは容易だとしています。

室内環境次第で知的生産性は高まる

室内環境で仕事の生産性を上げるという考えは、これも欧米では取り入れられており、良い環境のオフィスを借りるために高い家賃を借りるという考え方が一般的になっているそうです。

生産性には、室内の温度だけでなく、照明やCO2濃度、天井の高さや窓の位置などの間取りに至るまで、多くの要素が絡みます。部屋を変えることで、子供の勉強の成績や、仕事の効率がアップするかもしれませんね!

体感温度や湿度も重要

「体感温度」は壁や窓の温度で変わる

寒くなると、常に暖房をつけていないと辛いという人も多いのではないでしょうか。エアコンの設定温度も人によって違いますが、それはエアコンの性能の違いではなく、体感温度の違いかもしれません。

エアコンやストーブに、現在の室温が表示されますが、実際の体感温度はそれだけでは決まりません。人の体は、周囲の物と、温度のやり取りをしています。これを輻射(ふくしゃ)と言います。そうすると、周囲の物の温度と、室温の平均値が体感温度になるのです。つまり、室温が20℃あったとしても、窓の表面の温度が10℃しかなければ、体感温度は15℃になってしまいます。

エアコンやストーブの設定温度は25℃、26℃以上にしないとうちは寒い!という方。窓の近くに行くとより寒くありませんか?断熱性能の高い窓や壁にすることが、根本的な解決につながります。

乾燥を防ぐために加湿器だけを使うデメリット

冬になると特に、空気の乾燥が気になりますよね。乾燥は肌の大敵ですし、インフルエンザなどの感染リスクも高まります。冬はどうしてもと、暖房を使うと湿度は下がってしまいますので、その時に加湿器も一緒に使うとします。

室温が20℃で、理想的な湿度と言われる60%にすると、12℃で結露が発生します。一般的なアルミサッシはこれ以下の温度になりがちですので、結露が発生し、部屋の湿度を奪ってしまいます。つまり、断熱性能の低い窓のサッシや壁は、除湿機の役割をしてしまうのです。

加湿器をつけながらもサッシが結露していたら、まるで穴の空いているバケツに水を注ぎ続けているようなものですよね。最近広まってきている断熱リフォームは、乾燥対策のためにも有効なんですね。

まとめ

ヒートショックの問題をはじめとする健康リスク、そして子供の勉強の効率の違いなどを見てみると、室内の温度ってすごく大事なことなんですね。

「健康」や、「子供時代に勉強した頑張り」は、失ってから、時間が過ぎてからでは、二度と取り戻せないものです。そう考えると、室内環境への投資は大きなものですが、それ以上の価値を生み出すと思います。

食べ物を消化しやすい1日の食べ方とは?

健康的な食生活は、消化活動にあり

ここで紹介したいのは、制限の厳しい食事方法でも、ダイエット方法でもありません。我慢をしてストレスがかかってしまっては本末転倒です。少しの意識の違いで、消化は改善され、身体の中から変わってくれば、一番あなたにとって適正な体型を維持できます。

消化酵素と代謝酵素の働き

酵素とは、人間のあらゆる活動の潤滑油のようなもので、健康を支えています。その中で消化酵素は食べ物を吸収しやすいような消化するための酵素で、代謝酵素は日々のあらゆる生命活動を行うために働いています。

一般的な食生活をしている人は、その1日の消化に使うエネルギーが、フルマラソン(1600kcal)以上と言われています。消化にエネルギーを使いすぎては、代謝(ターンオーバー)や、仕事や勉強に使うためのエネルギーが足りなくなってしまいます。

1日に使う消化エネルギー

あなたはこれまでに、こんな経験をしたことはありませんか?

- ランチを食べたら眠くなって午後の仕事や勉強がはかどらなかった。。。

- 重たい食べ物を食べた後はお腹が張ってしまう。。。

- 焼肉にご飯、ステーキとポテトなどを食べて、胸焼けで苦しい。。。

- 胃酸過多で胃の調子が悪い。。。

実はこれらの問題は、食べ物の食べ合わせ方が間違っているために、消化に大きな負担をかけていることが原因です。ランチ後に眠くなるのは、消化にエネルギーを取られているためです。(もしくは、インスリンインパクトの原因も考えられます。)

風邪を引いた時に、食欲が減りませんか?これは、代謝にエネルギーを使うために、消化に回すエネルギーを減らそうとしているためとも言われています。

代謝酵素を活発化させるメリット

食べ合わせを改善すれば、消化酵素の負担が減り、代謝酵素がより活発になります。代謝酵素を活発化させることによって、

- 肌のターンオーバーが活発化され、美肌効果が期待できる。

- 運動の効果がより期待できるようになる。

- 消化活動がうまくいくことで、腸の働きが改善され、お通じが良くなる。

- 脳の活動も活発化されるため、記憶力や集中力のアップに繋がる。

このように、たくさんのメリットが期待できます。

体の消化に優しい1日の食事のリズム

体に優しい食習慣は、食べる順番がとても大切です。1日の中で、消化の早い果物や野菜を早いうちに食べ、ご飯やお肉、魚、乳製品を1日の仕事が終わった後にいただきましょう。

食べ物は、種類によって消化のスピードが違います。一番速いのが「果物」です。自己消化もできるので、30分ほどで胃を通過してすぐにエネルギーになります。

次に速いのが「野菜」です。1〜2時間で消化でき、自己消化もできます。炭水化物は8時間ほど、肉などのタンパク質は12時間かかります。

この時に注意して欲しいのが、消化の早い果物を、遅い物の後に食べてしまうと、胃の中で渋滞が起き、果物の消化が進まなくなってしまいます。果物を食べるときは、できるだけ胃に食べ物が溜まっていない状態で食べることで、正しい消化をしてくれます。

新鮮な果物は朝がオススメ

新鮮な果物を食べるときはできるだけ胃の中が空の状態にしてください。特に朝のフルーツは、消化のためのエネルギーをほぼ使わずに、1日のエネルギーの補給ができるので、大変オススメです。

果物の消化が渋滞しないためには胃の中を空けておかなければなりませんでした。

具体的な時間の目安としては、野菜の後は2時間、野菜+炭水化物のときは3時間、野菜+タンパク質なら4時間、野菜+炭水化物+タンパク質なら8時間ほどは空けてください。

朝ごはんは無理に食べなくても良い

朝ごはんを食べなければ、1日の活力が出ないと思っていませんか?実は消化にはかなりのエネルギーを必要とするので、色々なものを朝から食べてしまうと、1日のエネルギーが消化に回されてしまいます。それを強いブラックコーヒーで無理やり体を目覚めさせるよりも、消化に良いものを中心に食べましょう。

朝には新鮮なフルーツを食べると、消化にもよく、すぐにエネルギーとして使える糖分も補給することができて、活動的になれます。もしくは、午前中は人間本来のリズムでは「排泄」の時間にあたるので、無理に食べなくても良いのです。

「まず野菜から食べる」は理にかなっている

「野菜から食べると太らない」という話を聞いたことはありませんか?ここまで読んでもらえたら気がつくかもしれませんが、それが消化を助ける食べ方なのです。

効率的に栄養を吸収し、胃の中に残留物も残らなくなります。それが結果的に適正な体重にストンと落としてくれる食べ方です。

お肉はディナーで味わう

消化するのに大きなエネルギーも時間もかかるお肉や魚などは、夕食に食べるとエネルギーを浪費しない食べ方ができます。

1日の仕事を終えてから、残っているエネルギーで消化だけに集中できる時間に食べた方が、体にとっては負担が少ないということです。

炭水化物とたんぱく質の組み合わせ

ステーキとベイクドポテトの付け合わせを食べた例を挙げます。ステーキを分解するためには、酸性の消化液を必要とします。同時にベイクドポテトはアルカリ性の消化液を求めます。これらが同時に分泌されると、酸とアルカリが接触して中和。

どちらもうまく消化が進まないことになってしまいます。結果として消化不良や、胸焼けをする、といったことが身体の中で起きているのです。ですので、加工されたたんぱく質、炭水化物は、同時に摂取することはお勧めしません。同時に食べるなら、野菜やサラダをお勧めします。

自己消化をする食べ物を

野菜や果物は、自らを消化する酵素を持ち合わせています。納豆や漬物などの発酵食品も同じように自らを消化する酵素を持っています。

さらにこれらは胃の中でも特定の種類の消化液を必要としないので、どんな食べ物と一緒に食べても消化することができます。しかし、焼くなどの加工をされたたんぱく質や炭水化物は別です。

よくある質問

無理のある食生活をして、ストレスがかかってしまっては逆に体にとっては負担が大きくなってしまいます。できるだけ効率的な食生活を送るために、よく聞かれる質問についてまとめました。

何事も「摂りすぎ」なければ大きな害はない

お酒の飲み過ぎが良くないのは周知の事ですが、コーヒーや紅茶などのカフェインも、飲みすぎると中枢システムを刺激する物質ですのであまり良い事ではありません。心臓の鼓動を速め、血管に負担がかかり様々な疾患を引き起こす原因となり得ます。

とは言っても、それは1日に数杯程度なら悪影響は低いと言えます。リラックス効果をもたらすので、嗜好品はほどほどに嗜むのが心身にとって一番良い付き合い方です。

果物で果糖を摂りすぎないのか

果物の果糖は、お菓子とは違った性質の糖分ですし、正しく食べている限り(タンパク質などの直後には食べないなど)、食べたいだけ食べても血糖値を上昇させる心配はありません。果物の中の糖分は、肝臓や体に吸収される際にインスリンを必要としないので、インスリンを枯渇させたり膵臓を弱めたりする事がありません。

また、同時に果物の水分も同時にとっているので、お腹がきつくなり、白砂糖入りの菓子と違い食べすぎる事がありません。また、アミノ酸、ファイトケミカル、ビタミン、ミネラルを豊富に摂取することで満腹中枢が満たされやすくなります。

万が一食べ過ぎても、菓子の場合のような悪影響はほとんど起こりません。

米を主食としないと力が出ないのではないか

朝だけは腹持ちが良いお米を食べないと力が出ないのではないかと心配される方もいます。しかし、腹持ちが良いことが、栄養が十分に摂れるということではありません。

食べ物からエネルギーを得るには、まず消化をしなければなりません。果物を空腹時に食べれば、だいたい30分以内に消化され、すぐにエネルギーとして利用されます。お米の場合は消化に3時間はかかりますから、まず3時間は仕事や勉強などの活動ではなく消化にエネルギーが使われてしまいます。

まとめ

同じものを食べるにしても、食べる時間帯、順番によっては、消化にかかる負担が変わるという事をお分りいただけましたでしょうか?

厳しい食事制限をするのではなく、1日の中で食べる時間やタイミングの見極めをするだけで、体重はストンと落ちていきます。健康的な食生活を是非送ってくださいね!

参考文献

『フィット・フォー・ライフ ——健康長寿には「不滅の原則」があった!』(ハーヴィー・ダイアモンド (著), マリリン・ダイアモンド (著), 松田 麻美子 (翻訳))

冬のクローバーカフェ

カフェスタッフのメグです。

久しぶりのBlogになりますが、新しい年もクローバーカフェをよろしくお願いいたします。

さて、先日は全国的に大寒波が襲い、交通が麻痺しておりましたね。カフェのある高松は冬に1〜2回ほどの雪が積もるぐらいの温暖な土地ですが、子ども達だけではなく、大人も雪にはあこがれがあります。

雪の多い土地の方がには申し訳ないのですが・・・。

大寒波・・少し期待したのですが、冷たい風と氷点下近くの気温のみ。しかし、大寒波2日目の朝。

うっすらと雪が・・

駐車場にもうっすらと。

でも、雪と言うより凍ってます。つるんつるんです!

通勤途中、ノーマルタイヤの車ではかなり滑り、とても怖かったです。

でも、やはり雪。スタッフも寒い寒いと言いながら、外に出て写真を撮ってました(笑)

建物内は暖炉の火が暖かく、ホッとさせてくれます。

寒い日は外出するのもおっくうでしょが、暖炉に癒やされませんか?

美味しいコーヒーとともに・・お待ちしております。

第一回アンケート 「子どもの態度と対応について」結果発表

第一回アンケート結果発表

皆様から寄せられた質問を元に作成したアンケートを集計しました!

ランキング形式で、コメントと一緒に見ていきたいと思います!

質問1

Q.「何度同じことを注意しても、なかなか伝わらない時(特に男の子)。その時の内容にもよると思うのですが、言い続けるのか、そのまま失敗するのを待って経験させるか。。。どうしたら良いですか?」

<コメント> 「百聞は一見にしかず!何事も経験です。」

「私は男親なので、母親の視点とは違いますが、一度はきちんと注意して、根気強く見守りながら、失敗したときは笑顔で助けてあげることができればよいと思います。」

<コメント>

「失敗を経験させるも大事だと思いますが、周りに迷惑をかけている時は、しっかりと注意しないといけないです。」

<コメント>

「根気強く言い続ける必要性のある場合と、体験を通して学ぶ方法とがあるからです。一番大事なのは、お母さんが見極めが出きるかどうか? お母さんは、伝えているつもりでも、子供に伝わっていない場合もあります。また、まれではありますが、母親が自己愛の場合、子供に後天的障害が出ていたり、子供自体に障害があるのかもしれませんね。」

質問1では、「失敗させて経験させるのも大事!」がダントツの票を集める結果になりました!

質問2

Q.「子育て教室とか育児サークルとかに連れて行った時に、子供が私から離れなくて、離れたと思ったら、おもちゃとかを他の子に取られて泣いているとか、、、喧嘩をしてしまった時、子供同士のトラブルに、親としてどう対応するのが1番良いのでしょうか?」

<コメント>

「子供の年齢にもよるかもしれないですね。」

「いつまでも、親は子供と一緒にいられないのですから、自分の事は自分で解決出来る力をつけられるようにしていかないと、過保護は一種のネグレクトです。」

「とにかく、目は離さずきちんと解決していくかを見ています。時には、うまくいくようなキッカケは与えるかもしれません。そして、上手に解決した時には必ず褒めるようにしています。」

<コメント>

「子供の気持ちを聞いて、どうした方がいいのか答えを導いてあげて、行動は子供にさせる。」

「年齢にもよりますが、叩く、物をぶつけるなど怪我になりそうな時には相手の保護者の方にも入ってもらうようにします。」

質問3

Q.「子どもが賢くなってもらうために、皆さん、何かやっていることなどあるのでしょうか?今は小さいのですが、子どもの内にさせることで学校に上がってからの成績に影響が出ると聞いたことがあるので、、、」

「はい」と答えていただいた方の中から、コメントを抜粋していきます!

<コメント>

「生きる力を培うように、今、注目されている認知力の強化ですね。」

「知育教室に週1回通っている。」

「学校の成績に影響ではないが小さい頃から挨拶は大切だから教えたい」

「長男に英会話に行かせましたが、失敗しました・・成績とは関係ありませんが、私自身がたくさんの習い事をして、何一つものにできていなかったので、息子達には一つの事を続けて欲しいと思い、長男は剣道(小1~高3)次男はテニス(小3から中3)をしていました。学習塾(学研)は二人とも小5ぐらいから通ってました。」

「二人の子供にしまじろうをさせました。でも、続いたのは下の子だけです。無理じいせず、したいことをさせてよいのでは。」

「まずは、子供の興味のあることを観察して知ること。その後、興味のあることを子ども自身に最後までやり遂げさせること。そのときにそっとサポートしてあげることが重要だと思います。物事をやり遂げる達成感を感じてもらい、それを誉めてあげること。それが家族や周りの人々に何かの形で役立ったなら、それに対して私たちも感謝することだと思います。」

などなど、たくさんのコメントをいただきました!

質問4

Q.「子供が突然、お店の商品を投げ出してしまったので、家に帰って物を投げてはいけないように教えました。しかし、祖父母に相談すると、まだ言葉も上手に話せないので何か嫌なことでもあったのではないかと言われ、対処に悩みました。子供のストレスには、どう対処してあげたらいいのでしょうか」

<コメント>

「なんらかのストレスがあってでた行動だとしたら、そのストレスが何なのかによりますよね。」

「お店の商品はお金と同じです。それを投げてはいけないとしっかり伝えることは大切だし当たり前かなと思います。ストレス発散方法なら、他にもたくさんあると思います。」

「ダメなことはダメと小さい時でもしっかり教えないといけないと思う。本気で話せば言葉が分からなくても子供は感じると思う。」

<コメント>

「子どものストレスより、お母さんのストレスがお子さんにいくのかもしれません(経験上)。お母さん自身がリラックスして、時には祖父母に預けるなどお子様と離れるのも色々と見えてくると思います。」

<コメント>

「子供の要望やお願いばかり聞いて上げていると、ただワガママになり、要求もだんだんエスカレートしそうです。」

質問5

Q.「中高生になれば親からの注意がうざくなるのは当たり前。。そうは分かっていても、言ってしまう。そして子供がなかなか話してくれなくなる。親として一番いい関わり方はどうすれば良いのでしょうか?」

<コメント>

「今まさに中学生の子供がいますが、普段から今日の出来事を話したり、コミュニケーションをとっています。話す場を作る事も大事かと思います。」

<コメント>

「子供が話しやすいような雰囲気をつくりたい」

<コメント>

「どっちもです。私の場合、共働きで忙しかったのですが、上の子は早寝早起き、下の子は遅寝遅起きでした。そこを利用して、上の子と早起きして散歩を始めました。ゆったりした時間をとったことで、親に黙っていたこと、言えなかったことなど話してくれて解決できたことがありました。」

「確かに、中高校生になると思春期に入るので、口ごたえとか、部屋に籠ってしまうというのはごく自然な事だと思います。が、この頃子供が親に対して取る行動は、今までの自分の子育ての結果をみせられている“ツケ”が貯まったとでも言いますか、信頼関係が育っていれば、放っておけば良いのですよ。自分探しをしている時期なのですから。“親の姿、子は映し出す”ですね。」

「まだその道を通っていないので試したことがありませんので参考になる意見がありません。でも、私なら、決してベッタリはせず、でもダイスキだよということはしっかり伝わるような言葉をさり気なく表現するとは思います。」

「できれば、日ごろから、食事会をするなど家族のイベントがあり、定期的に話す時間をもつことが大切だと思います。あとは、小さい時から子供と一緒の趣味、スポーツを持つことができれば、そのタイミングでお互いが共感し、話せる機会が増えるので良いと思います。」

「次男はとても難しい時期(中学生のとき)がありましたが、言ったところで反発するので、我が家は子ども達の好物を作って夕飯を一緒に食べる。全然違う話題をしながら。そうすると自然とその話になっていきます。そうすると息子も素直に聞いてくれるし、話をしてくれます。お腹が空いててはお互いイライラしますから(笑)」

結果は以上になります。皆さん、ご協力ありがとうございました。

最後に芝山さゆりよりコメントをさせていただきます!

芝山さゆりからのコメント

ここに載せられなかった質問も他にもたくさんあったのですが、その中でも特に対応に悩みがちな質問を選ばせていただきました。

私はいつもセミナーで伝えさせていただいていることですが、「お母さんのための教育」って皆さん学校で習いましたか?いいえ、習ってませんよね?

ですので、多くの人は、「自分が親から受けた教育」を基準として考える事が多くなります。他にも考え方はたくさんあって、答えもたくさんあるのに、なかなか触れる機会はありません。

今回皆さんからお寄せいただいた質問も、答えは一つとは限らないものばかりです。

私は子育ては「巣作り」であり、子どもに「巣立ち」をする準備をさせるための場所だと考えています。

子どもに飛び方を教える時に親鳥はどうするでしょうか?まず自分で飛び方を見せてあげるのです。そして飛び立てるまで見守ります。

質問1は対応に迷う質問でした。状況にもよりますが、母が想いを伝え続けるにしろ、失敗をさせるにしろ、どちらも子供からしてみれば一つの経験になります。

子供だけではないですが、人は「自分が経験した事」しか本当には理解できません。実生活の中で多くの経験を我が子には経験させることは大切です。

大切なのは、痛みや苦しみは、必ず、表情にでます。特に夜ご飯を食べる際、朝ごはんを食べる際に、SOSを必ず、出すはずです。そんな大切な子供さんの目をちゃんと見てあげてほしいです。

目は口程にモノを言うという言葉があるように、目は嘘をつかないです。

質問3のような内容もよく聞かれます。教育熱心なことは良いことですが、それは一体「何を目指しているのか?」は明確ですか?

あまり多くのことをやらせるよりは、その子が「自分の生き方を貫ける」ような環境を作ってください。

そして心の教育も大切ですよね。尊敬の気持ち、感謝の気持ち、人として当たり前のことを教えてあげてください。

質問5は、多くの親がぶつかる難しい質問でした。思春期の子供は大人への飛躍的な成長期であり、心は大変繊細でもあります。コメントをしていただいた方もいますが、子どもは親を見ています。

まずは自分自身が「飛び方」をしっかり見せられていますか?

それを考えた上で、時には見守る事も大切になると思います。

私も受験生の母として何度も子供の入試の送迎をした経験があります。その際にも、頑張れとは言わないです。子供はその子なりに頑張ってるんです。

大切なのは、テストが終わった後、その結果を一緒に受けとめてあげる事です。お母さんは朝から晩まで休みなく働いて大変です。でも、お母さんは誰よりも子供から感謝される存在でもあります。

そんなお母さんの存在ってやはり尊いですよね?私は何度生まれ変わっても、二人の娘の母でありたいと思います。

そして、両親にも感謝し続けたいと思います。なぜなら、私は完璧じゃないからです。頑張り続けなくても大丈夫です。時に大笑いしたり、大泣きしてくださいね。(^ ^)

今回、このような機会を持てた事、私も子供との事を考えながら、コメント書かせてもらってます。貴重な意見、質問、お忙しい中、ありがとうございました。次回もこういう機会を待ちたいと思います。

これからも同じお母さんとして、一緒に子育てを楽しみましょうね!

3大栄養素と5つの微量栄養素

3大栄養素と微量栄養素とは?

この記事ではエネルギーとなる3つの栄養素と、そのための身体を動かす微量栄養素、その他の大事な栄養素について説明していきます!

3大栄養素 : ①炭水化物 ②タンパク質 ③脂質

微量栄養素 : ④ビタミン ⑤ミネラル

その他 : ⑥食物繊維 ⑦ファイトケミカル

これら全てのバランスが、健康な体作りにとっては重要になります。

エネルギー源となる炭水化物

想像以上に多い糖質

エネルギーの元と言われる炭水化物ですが、実は糖質の塊です。お茶碗一杯のご飯に、およそ50g、角砂糖14個分の糖分が含まれています。500mlのコーラに含まれているのが約16個なので、ほぼ、コーラと同じ量の角砂糖を摂取していることになります。ある程度は必要だけど、なかなか不足しない。

玄米の栄養価

生精米と、カロリーや糖質は大きく変わらないのですが、それを補うほどの他の栄養素をたっぷりと取れるのが、玄米です。ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で、玄米だけでも色々な栄養素を摂取できます。ビタミンEは1.5倍、B1は5倍、B2は2倍、B6は3.5倍、食物繊維は6倍含んでいます。

タンパク質はアミノ酸から生成される

必要摂取量とアミノ酸について

タンパク質は人間にとって必要な栄養素ですが、私たちの体のタンパク質は、タンパク質を食べることによって作られているのではありません。食べ物の中のアミノ酸から作られています。アミノ酸には23種類の異なった種類があり、その全てが重要です。しかしこのうち15種類は体内で合成可能ですが、8種類は食べ物から補給しなければなりません。その8種類が「必須アミノ酸」と呼ばれています。これらは、果物、野菜、ナッツ類、種子類、発芽食品などから摂取していれば十分に補給が可能です。

植物性タンパク質のススメ

タンパク質が消化された後は、その構成成分であるアミノ酸に一度分解されて初めて必要なタンパク質が合成されます。つまりタンパク質のアミノ酸成分の中に価値があるのです。

動物には、アミノ酸を作り上げる能力はありませんが、植物は空気、水、土からアミノ酸を製造することができます。肉食動物も、草食動物が摂取した栄養を摂取しているのです。人間の体にとっては、動物性のアミノ酸は分解して消化がエネルギーも時間もかかりますが、植物性のアミノ酸は吸収がとても楽なので、豆類などからのタンパク質の摂取をオススメしています。

必要な脂質について

亜麻仁油がオススメ

本来、自然界に精製された油はないのです。また、人口トランス脂肪酸は「食べるプラスチック」とも呼ばれていて、血管を痛める原因にもなります。海外では制限がかかっている国もあります。

しかし脂質も必須の栄養素の一つです。そこでオススメするのが亜麻仁油です。不飽和脂肪酸で、必須脂肪酸であるオメガ3系のα-リノレン酸を豊富に含んでいます。しかし、加熱するとすぐに酸化してしまうので、加熱は避けてください。

アボカドの良質な脂質とオメガ3

森のバターとも呼ばれるほど栄養価の高いアボカドは良質な脂質で、オメガ3脂肪酸も豊富に含まれています。中性脂肪やコレステロール値の調整機能も持っています。

微量栄養素とその他の栄養素

現代人に不足しがちな微量栄養素(ビタミン・ミネラル)

ビタミン・ミネラルは、3大栄養素をうまく使うための潤滑油のような栄養素です。また、食べたものをどれだけ効率的に吸収するか(バイオアベイラビリティ)を助ける働きを持っており、3大栄養素をうまく吸収するのを助けてくれます。3大栄養素と微量栄養素、どちらかが足りなくてもダメなので、バランスが大切です。微量栄養素は、野菜や果物から十分に摂取することができます

食物繊維

食物繊維は体内に吸収しないので、体外に出てしまうのですが、腸内の働きを助けるため、大切な栄養素の一つに数えられます。食べ合わせと消化の話やこの記事でもご紹介したように、消化は健康にとって大変重要です。それを助けてくれるのが食物繊維です。

ファイトケミカル(抗酸化物質)

ファイトケミカルという栄養物質をご存知ですか?抗酸化力を持った栄養素として研究が進められています。野菜や果物、豆類など、植物性食物から発見された成分です。植物は動物と違って、その場から動かずに外敵から身を守らなければなりません。そのための「抗酸化作用」や「抗菌作用」など、自己防衛のためにファイトケミカルを体内で作り出しています。

ルテイン(ほうれん草やブロッコリー、ケール等)や、ポリフェノール(赤ワイン)、カロテン類(ニンジンやかぼちゃ等)、フラボノイド(大豆等)など、その種類は数千にも及ぶと言われています。

まとめ

3大栄養素 : ①炭水化物 ②タンパク質 ③脂質

微量栄養素 : ④ビタミン ⑤ミネラル

その他 : ⑥食物繊維 ⑦ファイトケミカル

以上の7つの栄養素のバランスをとって、健康的な食生活を送ってください!